Dr. des. Raphaela Rothenaicher

Vita

- Frühjahr 2025 | Forschungsaufenthalte in Warschau und London, gefördert durch die Gerald D. Feldman-Reisebeihilfen der Max-Weber-Stiftung

- 2020–2025 | Universitätsassistentin (Prae Doc) am Institut für Kunstgeschichte, Bauforschung und Denkmalpflege, Forschungsbereich Kunstgeschichte, Technische Universität Wien

- 2024 | Promotion im Fach Kunstgeschichte, Ludwig-Maximilians-Universität München, gefördert durch Stipendien der Bischöflichen Studienförderung Cusanuswerk und des Deutschen Forums für Kunstgeschichte Paris

- 2018–2020 | Lehrauftrag, B.A. Studiengang Architektur, Technische Hochschule Rosenheim

- 2014–2017 | Mitarbeit am DFG-Projekt Kommentiertes Werkverzeichnis der Möbel und Möbelentwürfe Ludwig Mies van der Rohes und Wissenschaftliche Hilfskraft der Direktion, Prof. Dr. Wolf Tegethoff sowie bis 2020 | Wissenschaftliche Hilfskraft von Prof. Dr. Wolfgang Augustyn

- September 2014 und August 2015 | Mitarbeit am Projekt Corpus scriniorum. Die großen Reliquienschreine des Mittelalters mit Aufenthalt an der Abegg Stiftung Riggisberg / Bern

- 2012–2014 | Mitarbeit im Kuratorenteam, Architekturmuseum der Technischen Universität München / Pinakothek der Moderne sowie am Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege München

- 2008–2013 | Studium der Kunstgeschichte, Klassischen Archäologie und Neueren/Neuesten Geschichte und Bayerischen Geschichte und vergleichenden Landesgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München (Magister Artium)

________

Raphaela Rothenaicher über ihre mit dem Forschungspreis Angewandte Kunst 2025 ausgezeichnete Dissertation „Ex osse ergo baculus inciditur… Mittelalterliche Bischofs- und Abtsstäbe aus Elfenbein und verwandtem organischen Material bis 1200“:

Die Autopsie aller überlieferten Stücke führte zu einer Vielzahl an Fragestellungen, die in Verbindung mit zeitgenössischen Text- und Bildquellen sowie relevanter Nachbardisziplinen diskutiert werden. Ziel ist es, ein vertieftes Verständnis dieser Objekte zu ermöglichen: Meist museal in Kirchenschätzen und Sammlungen präsentiert, kann ihre ursprüngliche Bedeutung vom heutigen Betrachter nicht mehr unmittelbar erschlossen werden.

Beleuchtet werden die Funktion als Insignie wie auch der Gebrauch in der Liturgie oder bei Handlungen der öffentlichen und rechtssymbolischen Kommunikation. Es interessieren die Überlieferungswege der Stäbe – insbesondere im Hinblick auf ihren Einsatz in der mittelalterlichen Bestattungspraxis und spätere Zuschreibungen an heiliggesprochene oder als heiligmäßig verehrte Würdenträger.

Aus der spezifischen Kontextualisierung des überlieferten materiellen Bestandes resultieren weitere Erkenntnisse, etwa hinsichtlich der Verfügbarkeit und Verarbeitung der Werkstoffe oder des formtypologischen, materialsymbolischen und ikonographischen Deutungshorizonts. Die aus der Gestaltung hervorgehenden Botschaften waren an den jeweiligen Träger gerichtet und artikulierten den Anspruch an die eigene Amtsführung – zu verstehen als eine Mahnung, die cura pastoralis für die ihm anvertrauten Gläubigen verantwortungsvoll wahrzunehmen.

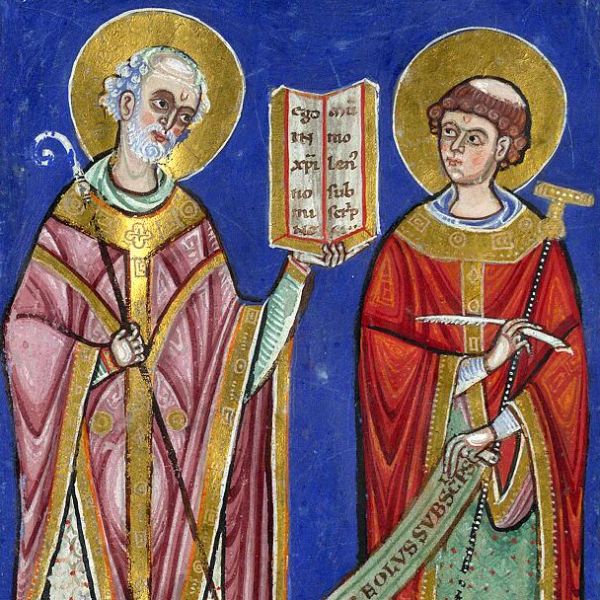

[Abbildung: Stabinsignien des Saint Mummolin und Saint Réol, Zeugen des Testaments des hl. Amand, Vita et miracula s. Amandi, Benediktinerabtei Saint-Amand, 1145–1155. Valenciennes, Bibliothèque municipale, Ms. 501, fol. 59r; Abbildung: Valenciennes, Bibliothèque municipale, Médiathèque Simone Veil de Valenciennes: CC BY-NC 3.0: https://arca.irht.cnrs.fr/ark:/63955/md75db78wg1w.]