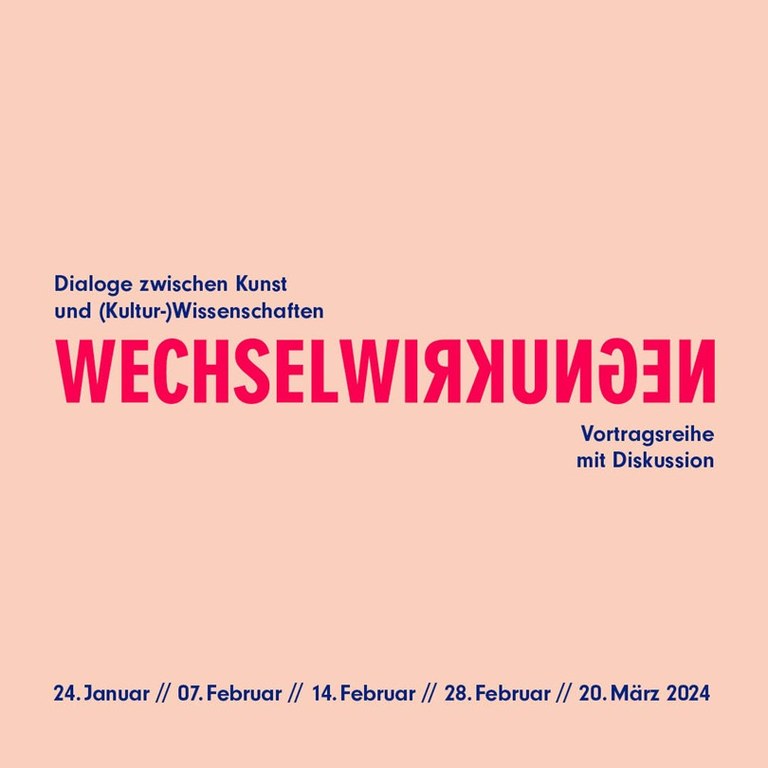

Wechselwirkungen. Dialoge zwischen Kunst und (Kultur-)Wissenschaften

Der Begriff der ‚Wechselwirkung‘ wurde unter anderem von dem Soziologen Georg Simmel geprägt. Ihm ging es nicht nur darum, mit diesem Begriff Interaktionen zwischen Menschen beschreibbar zu machen, sondern er lokalisierte „[d]iese Wechselwirkungen, die aus den verschiedensten Impulsen, an den verschiedensten Objekten, um der verschiedensten Zwecke willen entspringen“, in ganz unterschiedlichen kulturellen Bereichen, etwa auch der Sprache. In Anlehnung an diese Auffassung reziproker Wirksamkeit untersucht die Vortragsreihe anhand exemplarischer Fallstudien ‚Wechselwirkungen‘ zwischen dem Feld der Künste und dem der Wissenschaften.

Der Begriff der ‚Wechselwirkung‘ wurde unter anderem von dem Soziologen Georg Simmel geprägt. Ihm ging es nicht nur darum, mit diesem Begriff Interaktionen zwischen Menschen beschreibbar zu machen, sondern er lokalisierte „[d]iese Wechselwirkungen, die aus den verschiedensten Impulsen, an den verschiedensten Objekten, um der verschiedensten Zwecke willen entspringen“, in ganz unterschiedlichen kulturellen Bereichen, etwa auch der Sprache. In Anlehnung an diese Auffassung reziproker Wirksamkeit untersucht die Vortragsreihe anhand exemplarischer Fallstudien ‚Wechselwirkungen‘ zwischen dem Feld der Künste und dem der Wissenschaften.

Die Geschichte der kunsthistorischen Methoden, aber auch diejenige der kulturwissenschaftlichen Fächer insgesamt werden meist als Abfolge von konkurrierenden Paradigmen beschrieben. Exemplarisch lässt sich das im Bereich der Kunstgeschichte aufzeigen: Hier folgten, so das gängige Narrativ, auf die Stilgeschichte der Zeit um 1900 die hierzu gegenläufigen Konzepte der Ikonographie und Ikonologie. Deren Aufmerksamkeit galt weniger der Analyse visueller Phänomene als den Bedeutungsaspekten von Artefakten. Seit den 1950er Jahren wurden dann solche Ansätze durch weitere Deutungsparadigmen wie die Sozialgeschichte der Kunst, die Rezeptionsästhetik, die gender studies, die postcolonial studies oder in jüngerer Zeit die Bildwissenschaften erweitert, kritisiert oder auch ersetzt. Vorangegangenen Paradigmen der Interpretation wurden in Schlüsseltexten nicht selten ein Mangel an Sensibilität für die gesellschaftlichen Kontexte der Produktion von Kunst, für den Anteil der Betrachter*innen an der Konstitution von künstlerischem Sinn, für die Dimension der Geschlechtlichkeit und Ethnizität oder die epistemische Eigensinnigkeit visueller Erzeugnisse vorgeworfen.

Solchen Darstellungsweisen eignet der Vorzug, auf eingängige Weise Überblickswissen in eine ebenso weitverzweigte wie unübersichtliche Theoriedebatte zu liefern. Zugleich aber führen solche Narrative unausweichlich zu Blindstellen: Einerseits schreiben sich solche Erzählungen – wenn auch oft implizit – durch die meist präferierte chronologische Anordnung der Methodenentwicklung in eine Fortschrittslogik ein. Dies ist umso auffälliger, als doch eine Vielzahl von kulturwissenschaftlichen Ansätzen solche Narrative als Relikte einer schon überwundenen Ideologie der Moderne kritisieren. Andererseits evozieren sie allzu nachdrücklich eine Eigendynamik von Theoriedebatten, die tendenziell die komplexe Genese von methodischen Zugängen zu Phänomenen, Objekten und Materialität unterschlägt. Die Vortragsreihe setzt sich zum Ziel, eine solche Darstellungsweise durch alternative Perspektiven zu ergänzen.

In Vorträgen und Diskussionen wird danach gefragt, wie Kunstwerke aus verschiedenen Epochen und Kontexten zu Katalysatoren für kunsthistorische, aber auch kulturwissenschaftliche Debatten und Methoden wurden bzw. werden können. Zugleich wird nach Transfers zwischen diesen Feldern gefragt, also danach, wie Konzepte, Methoden und Theorien, die aus dem Reibungsverhältnis zwischen den künstlerischen Praktiken und den wissenschaftlichen Diskursen entstanden sind, zwischen diesen Bereichen migrieren.

An fünf Abenden sollen Einblicke in die Werkstatt der kunst- und kulturwissenschaftlichen Methodendebatten gegeben werden. Hierzu werden jeweils zwei Referierende aus den Bereichen der Kunstgeschichte, aber auch der technical art history, der Kunstsoziologie, der Ästhetik und Philosophie eingeladen, deren Forschungen inhaltliche und methodische Berührungspunkte aufweisen – und deren Ansätze folglich in einen Dialog gesetzt werden können. So divers die Epochen, Themenfelder und methodischen Zugriffe auf die jeweiligen Gegenstände auch sind, so fokussieren die Beiträge insgesamt auf die Fragestellung, wie die Felder der Künste und der Wissenschaften in ‚Wechselwirkung‘ zueinanderstehen.

KONZEPTION: Dominik Brabant

Doppelvortrag // Was weiß die Kunst von der Gesellschaft? Und was die Soziologie von der Kunst?

Mit Vorträgen von Jan von Brevern und Nina Tessa Zahner. Beide Vorträge sind Teil der Vortragsreihe „Wechselwirkungen. Dialoge zwischen Kunst und (Kultur-)Wissenschaften“

Doppelvortrag // Jenseits des Kanons. Geschichtsmodelle und Ursprungsmythen in der frühen Kunstgeschichte

Mit Vorträgen von Audrey Rieber und ++ entfällt ++Tobias Teutenberg ++ entfällt ++. Beide Vorträge sind Teil der Vortragsreihe „Wechselwirkungen. Dialoge zwischen Kunst und (Kultur-)Wissenschaften“.

Doppelvortrag // Körper, Gender und Medium in den Bildkünsten der frühen Neuzeit

Mit Vorträgen von Daniela Bohde und Ulrich Heinen. Beide Vorträge sind Teil der Vortragsreihe „Wechselwirkungen. Dialoge zwischen Kunst und (Kultur-)Wissenschaften“.

Doppelvortrag // Zur Materialität konzeptueller Kunstpraktiken – Perspektiven aus Kunstwissenschaft und Technical Art History

Mit Vorträgen von Pia Gottschaller und Christian Berger. Beide Vorträge sind Teil der Vortragsreihe „Wechselwirkungen. Dialoge zwischen Kunst und (Kultur-)Wissenschaften“.

Doppelvortrag // Gustave Courbets Werke als Herausforderungen an die kunsthistorische Methodik

Mit Vorträgen von Stephanie Marchal und Regine Prange. Beide Vorträge sind Teil der Vortragsreihe „Wechselwirkungen. Dialoge zwischen Kunst und (Kultur-)Wissenschaften“.